Eine Hand, die deine im Dunklen hält

Ein Vorwort von Stefanie Jaksch

Der ganze Raum war plötzlich heller, als Ana das erste Mal mein Büro betrat, ihren erst ein paar Monate alten Sohn im Schlepptau. Dass es gerade nicht anders geht, dass sie halt das Kind mitbringen musste, dass alles ein bisschen viel ist, alles sprudelte aus Ana heraus, Ana mit dem ansteckendsten Lachen, Ana mit dem leuchtenden Gesicht, Ana mit dem dornigsten Humor der Welt. Wir beschließen nach dem ersten Treffen sofort, ein Buch zusammen auf den Weg zu bringen, über Mutterschaft und Normen und den Druck, der uns manchmal den Atem nimmt. Selten habe ich eine Person erlebt, die zielstrebiger auf ein Ziel zugestürmt ist als Ana, und als sie mir die ersten Seiten schickt, bringt sie mich mit ihren gefühlvollen, ehrlichen Worten zum Weinen. Anas Texte sind das, was sie selbst einmal über die Verbundenheit mit dem eigenen Kind gesagt hat: eine Hand, die deine im Dunklen hält. Aus der Ferne verfolge ich seitdem ihren Weg, ein erfolgreicher Roman ist inzwischen entstanden, Ana hat es nach Berlin verschlagen – und als die Idee für den STRUDEL geboren war, war sie eine der Ersten, die ich fragte, ob sie dabei sein will. Und Ana sagte, so wie Ana eben ist, einfach Ja. Mir bleibt nur ein Dankeschön.

Make Strudel Great Again

Armut ist ein Strudel.

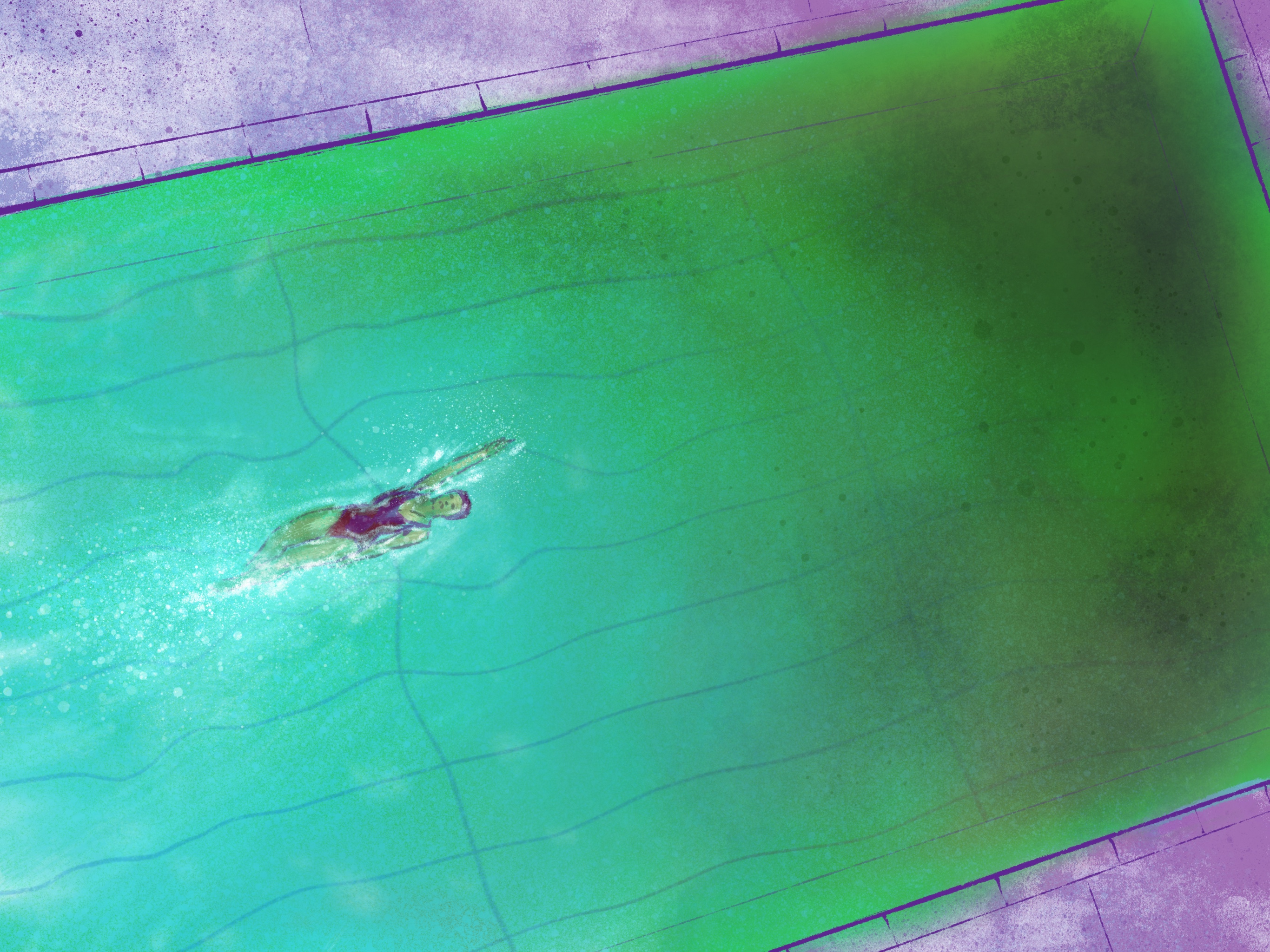

Nicht die Mehlspeise. Ich meine den Wirbel im Wasser. Er reißt Schwimmende mit, zieht sie unter die Oberfläche eines Gewässers, bis alle Luft, alles Leben ihre Lungen verlässt.

Ein Gedanke, der einem meilenweit entfernt von jedem Gewässer kurz die Brust eng macht: sich immer weiter anzustrengen und zu merken, das wird nichts. Jede Bewegung wird sinnlos, denn der Strudel zieht zu stark. Und doch hieße aufhören aufgeben. Also lieber weiterstrampeln. Im Wasser heißt das: zu treten, zu paddeln, zu kraulen. Im Leben ist es ähnlich: Ist der Boden der allertiefsten Armut nah, tun Menschen fast alles, um nicht nach ganz unten gezogen zu werden.

Aber ich will nicht lügen: Es gelingt immer wieder einzelnen Menschen, dem Strudel der Armut zu entwischen. Sie klopfen sich dann auf die Schulter, die Arme manchmal noch müde vom Kampf gegen das Wasser. „Ich habe so hart gearbeitet“, denken sie, „ich habe es verdient, diesem Strudel zu entkommen.“ Manche füllen Bücher mit dieser Erkenntnis. Andere schreiben Ratgeber. Als wären alle, die ertrinken, einfach nur nicht talentiert genug, hätten sich nicht genug angestrengt und wären überhaupt ein bisschen doof. Doch es sind nicht nur „So habe ich mir meinen Erfolg erarbeitet – und Sie können das auch!“-Ratgeber, die so tun, als wäre Armut einfach mit ein bisschen Mathematik und Mitdenken lösbar.

Das liest sich abstrakt. Aber wir kennen sie doch alle: Die „Ihhh, die Armen!“-Reality-Shows auf Trash-Sendern. Sie wollen zeigen: Die Armen sind bestenfalls ein bisschen beschränkt, schlimmstenfalls faule Loser am Fliesentisch. Jedenfalls sind sie aber ganz anders als wir, die sich anstrengen, nicht im Strudel zu landen. Es gibt „Ich lebe eine Woche von zehn Euro, um zu sehen, wie es ist, arm zu sein“-Selbstversuche. Als wäre es vergleichbar, eine Woche von Reis mit Bohnen zu leben – und ein Leben zu führen, in dem nur eine Institution wie die Tafel vor dem größten Hunger schützt. Als wäre Armut etwas, dass man kurz anprobieren könnte. Und nicht ein Wassersog, dessen Ziehen man sogar in der Wüste spüren würde.

Und dann natürlich die „Spartipps“ in Magazinen. Als wären arme Menschen einfach zu dumm, Ausgaben zu addieren. Als wäre das Leben ganz simpel: weniger Coffee-to-go, mehr Immobilien kaufen. Lächerliche Argumente, denkt man. Es schallt aber wie Hohn in den eigenen Ohren, wenn einem jemand Tipps für Schwimmkurse zuruft, während man Mühe hat, den Kopf über Wasser zu halten.

Tatsache ist, dass einige dem Strudel entkommen. Tatsache ist auch, dass es vielen nur unter Anstrengungen gelungen ist. Der Fehlschluss ist aber, dass sich die anderen, die noch Kämpfenden und ja, auch die Untergegangen, nicht angestrengt haben.

Wir starten alle am sicheren Rand, und je mehr wir uns anstrengen, desto besser geht es uns: Klingt toll, aber so linear ist die Gleichung, die zum Erfolg führt, nicht. Vielmehr ist es so, dass manche von uns kilometerweit weg vom Strudel starten – während andere keine Handbreit über dem Meeresgrund beginnen. Dazu kommt, dass wir nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben, schwimmen zu lernen, geschweige denn einem Wasserwirbel zu entkommen.

Und jetzt? Die Ertrunkenen akzeptieren? Die Paddelnden vom Beckenrand anfeuern? Ihnen weiter Tipps zurufen, wie sie ihren Schwimmstil verbessern können? Immer mal wieder – an Weihnachten vor allem – ein, zwei Rettungsringe ins Wasser werfen, „Ich habe was gemacht!“ denken, wenn der nächste Armutsbericht veröffentlicht wird.

Aber was wäre, wenn wir das ganze System ändern? Wenn es keine Wasserwirbel mehr gäbe? Wenn niemand strampeln müsste, um nicht zu ertrinken? Was, wenn wir Strudel wir zu dem machen, was er eigentlich sein sollte: eine köstliche Mehlspeise? Der Twist ist nämlich, dass Strudel am besten schmeckt, wenn man saure Früchte in der Füllung verarbeitet. Mit etwas Zucker, Gewürzen und dem richtigen Teig wird selbst aus dem sauersten Apfel ein toller Strudel.

Bevor hier Köpfe explodieren, weil ich Metaphern zu wild vermische, spreche ich es ganz klar aus: Was, wenn Armut nichts mehr ist, das zu Boden drückt, bis der letzte Atemzug nicht klare Luft, sondern brennendes Wasser in den eigenen Lungen ist? Was, wenn die eigene finanzielle Herkunft etwas ist, was einen prägt – dem man aber entwachsen kann? Nicht mit Glück, nicht mit übermenschlicher Anstrengung – sondern einfach, weil genug Faktoren mitspielen, um aus den sauren Früchten eine genau richtig süße Füllung zu machen?

Eine Partei, die mir dazu einen konkreten Plan zeigen kann, die würde ich wählen. Dafür schenke ich ihr auch einen Wahlslogan: Make Strudel Great Again.

Minitta-Kandlbauer_2024-49.jpg)