Sich kennen, ohne sich zu kennen

Ein Vorwort von Stefanie Jaksch

Ich habe nachgesehen: Rebekka hat sich am 14. September 2024 in meine DMs auf Instagram „geschlichen“. Damals wusste ich tatsächlich nicht, wer sie ist, was sie tut – über den Essay „Über das Helle“ sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns seitdem nicht mehr verloren. IRL, im echten Leben, haben wir uns noch nie getroffen, aber in Schlaglichtern sehen wir genug voneinander, um eine Ahnung davon zubekommen, wer die Person am anderen Ende der bisher innig gepflegten digitalen Verbindung sein könnte. Was sich spüren lässt: dass Rebekka ein großes Herz hat, das laut und für alle, die es sehen wollen, gut sichtbar schlägt, mit Blick auf das Wasser ihres geliebten Sees lebt und Glück empfindet, wenn sie, so stelle ich sie mir vor, im Gegenwind radelt. Rebekka ist für mich das beste Beispiel dafür, dass wir Menschen kennen können, ohne sie zu kennen – einfach, weil sie uns faszinieren. Mit „Bauchgefühle“ hat sie dem STRUDEL einen Text über eine beeindruckende Frau geschenkt, die wir durch Rebekkas Augen ebenso lieben dürfen wie sie. Ein Danke und eine Verbeugung vor deiner Offenheit, Rebekka, bis wir uns am Seeufer treffen.

Bauchgefühle

Im Alemannischen gibt es einen Begriff, der Vorarlbergerinnen seit Jahrhunderten prägt. Ghörig. Ein Erklärungsversuch würde sich irgendwo zwischen angepasst, korrekt, ordentlich und gesellschaftlich akzeptabel einordnen. Es gibt aber auch ghörige Kässpätzle oder ghöriges Wetter. Wortverwandte Substantive sind interessanter, weil immer moralische Zeigefinger mitschwingen.

Meine verstorbene Oma Herta war keine „Ghörige“. Sie hat sich an wenige Normen gehalten, die ihr die Gesellschaft vorgeschrieben hat. Ihren ersten handfesten Skandal hat sie in den Nachkriegsjahren veranstaltet. Mit 19 hat sie sich nicht standesgemäß verliebt. In der Provinzausgabe von Romeo und Julia ist niemand gestorben. Im Gegenteil. Meine Mutter wurde sehr anrüchig und ledig ins Herz der christlichen Volkspartei geboren.

Die zweite Liebe ihres Lebens hat sie geheiratet. Einen lebenslang durch den Nazi-Vater traumatisierten Tiroler, der trotz 17 Geschwistern nie Familienzugehörigkeit erfahren hatte. Sie waren meistens ein gutes Team. Der Leise und die Laute. Auch optisch waren sie ungleich. Auf Bildern dieser Zeit sitzt er sehr fesch neben einer lachenden Blondine, die zwei Plätze beansprucht. Herta war größer als alle Frauen und auch dicker. Ich weiß, das sollte man nicht mehr sagen, aber mehrgewichtig passt nicht zu der Frau, die immer alles schonungslos auf den Punkt gebracht hat.

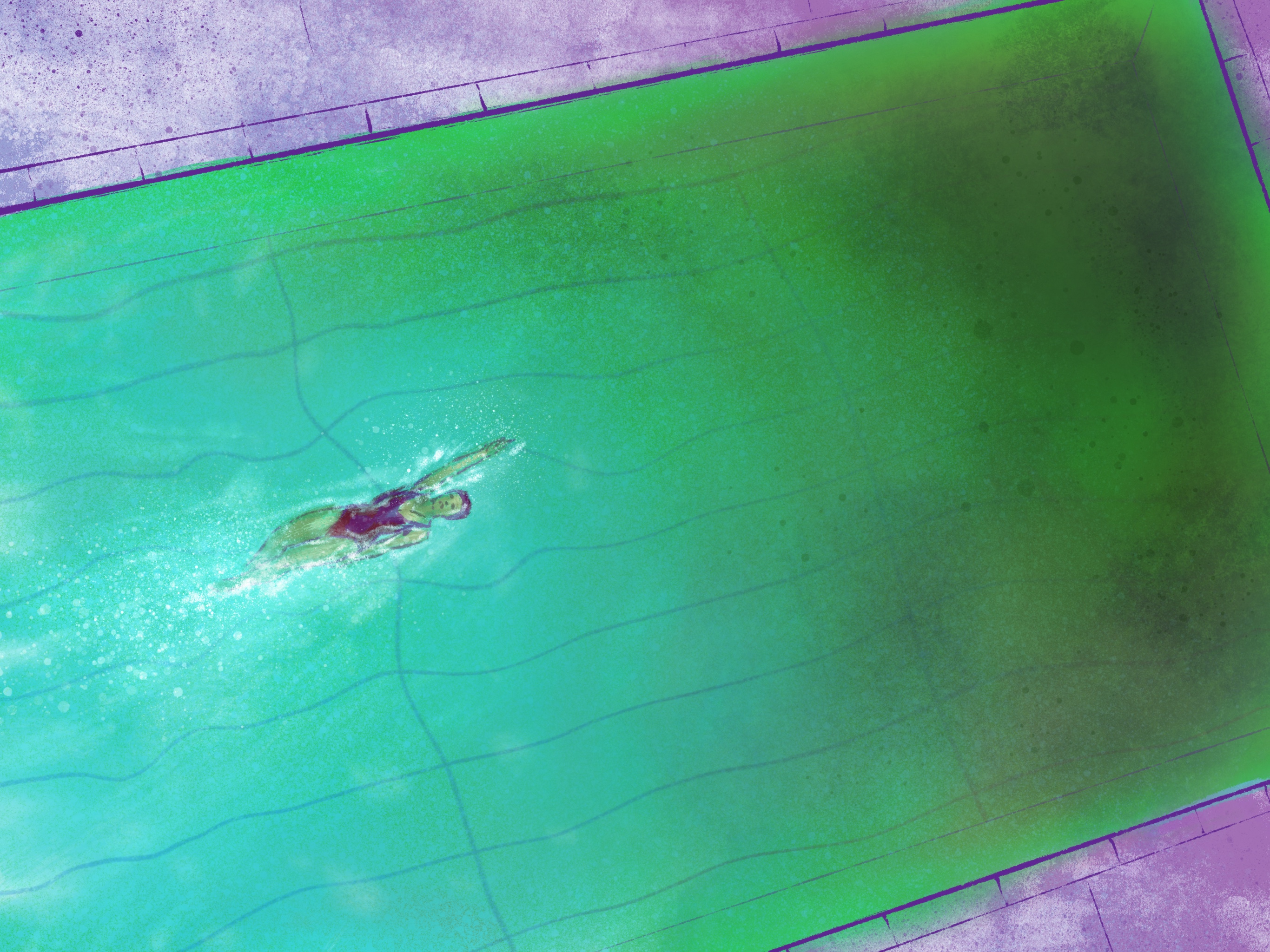

Ich hab mit ihr schwimmen gelernt in einem Baggersee. Meistens frühmorgens, wenn die Sonne aufgegangen ist über dem Ried. Sie mochte keine Badeanzüge, einen Bikini hat sie nie besessen. Ich hab sie wunderschön gefunden und es geliebt, wenn die Wassertropfen beim wilden Kopfschütteln aus ihren Haaren spritzten. Goldregen auf Kinderseelen. Beim Abtrocknen hat sie sich nach Wärme und Geborgenheit angefühlt. Sie war ein Fels in der Brandung. Nicht nur im Baggersee. Und nicht nur für mich.

Ein Leben lang hat sie es sich nicht nehmen lassen, zu arbeiten. Trotz der Kinder und der Gegenwehr der Großfamilie. Sie hat in der Schweiz mehr verdient als der nicht biologische, nette Großvater im Ländle. Oma Herta hatte immer ein großes Mundwerk und hat sich nicht viel sagen lassen. Still war anders. Ziemlich sicher der Grund dafür, warum ich heute oft lauter bin, als anderen und manchmal auch mir lieb ist.

Ein ganzes Leben lang hat sie alles aus dem Bauch heraus gemacht. Und ihr Bauch war – wie sage ich das respektvoll – mächtig. Sie hat nichts versteckt und sie hat sich gemocht. Das Schönste daran war, dass auch ihr Umfeld sie so liebte, wie sie war. Oder besser, es hat einfach keine Rolle gespielt.

Meine Schwester und ich waren Hardcore-Fans. Bei Besuchen versuchten wir, gemeinsam und uns an den Händen haltend, Omas Körpermitte zu umarmen. Ihr Lachen klingt heute noch in meinen Ohren. Laut, unbändig und voller Lebenslust. Wenn ich zurückdenke, war der Tag, als wir es endlich geschafft hatten, rundherum zu kommen, irgendwie auch das Ende meiner Kindheit. Vielleicht auch der Tag, an dem ich am Eierlikör nippen durfte. Aber das ist eine andere, nicht so ghörige Geschichte.

Und warum erzähle ich das alles? Es soll doch ums Strudeln gehen, darum, was uns bewegt, glücklich oder traurig macht. Hier und jetzt.

Mein abgrundtiefster Strudel hat einen schwerwiegenden Namen. Verlust. Ich fühle ein intensives Ziehen in meiner Brust, wenn ich an meine vor zwei Jahren verstorbene Großmutter denke. Egal, welche Geschütze ich dagegen auffahre. Über neunzig, erfülltes Leben und jeder stirbt einmal … Ja! Aber das Loch in meinem Herzen bleibt. Tief und mit Sogwirkung. Loslassen kann ich nur schlecht. Am schlimmsten sind die Verluste, bei denen nichts mehr gut wird. Solche, die nicht vergehen oder nur minimal schwächer werden mit der Zeit. Solche, die bleiben als tiefe schwarze Löcher in meinem Erinnern. Darum die Bauch-Nostalgie. Sie war eine Wucht. In ihrem Auftreten, aber noch viel mehr mit ihrer ansteckenden Resilienz.

Ich muss schmunzeln, während ich das schreibe. Die resiliente Herta also. Sie hätte mehr getan als schmunzeln, sie hätte mich ausgelacht nach so einem Satz. Weil ich „gescheiter sein will als Salomons Katz“. Sie hat mit Sicherheit nicht einmal gewusst, wie man resilient buchstabiert. „Hör mir doch auf.“ Aber sie hätte ganze Bücher darüber schreiben können, was man alles emotional nicht mit sich herumschleppen sollte. In der Theorie müssten das dann Hörbücher gewesen sein. Geschrieben hat sie nie viel. Einkaufszettel vielleicht. Postkarten ab und zu. Und jeden Tag ein Kreuzworträtsel. Das war’s.

Beim Lesen war sie auch selektiv. Zeitschriften mit Klatsch und Tratsch über die Schönen und Reichen haben sich jede Woche chronologisch auf dem Küchentisch gestapelt. Wehe dem, der Unordnung in Hollywood und das britische Königshaus brachte. Die Auswahlbücher von Reader’s Digest hat sie im Regal nur abgestaubt. Für alles andere war ich zuständig. Mit möglichst neutralen Zusammenfassungen des Inhalts. Mehrmals im Jahr sind sie vom Vertreter gebracht worden und waren mein nicht ganz kindgerechter Einstieg in die Welt der Literatur. Immer vier gab es in einem Band. Krimi, Thriller, Liebesgeschichte und historischer Roman. Bei der Nachbesprechung hat der Großvater geschnarcht. Wir haben gelacht, geweint und umarmt. Sie hat gerne umarmt, weil sie selbst nie Umarmungen bekommen hat. Eine sicher nicht ghörige Geschichte, über die sie nie geredet hat.

Und das, obwohl sie gerne geredet hat. Am liebsten in der Küche während des Kochens und beim gemeinsamen Essen. Viel, dauernd und zu jedem Thema. Den Zeigefinger mit dem langen pinken Nagel erhoben, hat sie auch Tacheles reden können. Oft mit dem Großvater, aber auch gern mit mir, weil ich als Erste studieren gegangen bin in der langen alemannischen Ahnenreihe und ab und zu etwas besser wissen wollte. Vor allem aber deswegen, weil ich dazu geneigt habe, zu viel nachzudenken und zu schlucken. Sie hatte eine eindeutige Meinung dazu. Man schluckt nur Essbares, alles andere muss wieder raus. Vor allem Ungenießbares, das dich verletzt. Solche Dinge werden am besten mit Reden verdaut. Eine Devise, die ich heute an meine Kinder weitergebe und beherzige. Auch das mit dem Umarmen.

Es ist ein tiefer Strudel, das Ding mit den finalen Dingen. Ich wühle in meiner genetischen Vergangenheit, weil ich glaube, dass wir die Verluste zu wenig zelebrieren. Gerade Verluste müssen „ghörig“ abgehandelt werden. Sonst werden sie nicht verdaut. Weder in den Köpfen noch in den Bäuchen. Früher war das anders. Da haben Verluste mitten unter uns stattgefunden. Familienangehörige wurden in den Wohnzimmern aufgebahrt. Man hat den Barthaaren des Großonkels beim Wachsen zuschauen können bis zur Beerdigung, ob man wollte oder nicht. Man hatte länger Zeit, sich mit dem Ende abzufinden. Das Tabu war mitten unter uns und in unseren Gebeten.

Heute beten wir kaum noch. Wir handeln das Sterben ab, möglichst schnell und möglichst, ohne darüber zu reden. Schon gar nicht außerhalb der Familie.

Wirklich dicke Bäuche sieht man auch nicht mehr. Und wenn, dann gibt es zig Influencerinnen, die gescheiter sein wollen als Salomons Katz. Ich schmunzle und verschränke meine Arme über meinem Bauch. Ich schließe meine Augen und sehe Wasser spritzen aus lockigen Haaren.

Unverdauliche Verluste schmecken manchmal auch warm und bleiben mit einem Lächeln an der Zunge hängen. Süß und nicht bitter im Abgang.

Ein geiler letzter Satz. Ein Herta-Satz. Süßes hat sie immer buchstabieren können.