Ein offenes Herz

Ein Vorwort von Stefanie Jaksch

Als die Idee zu STRUDEL das erste Mal auftauchte, war sofort klar, dass ein Teil davon sein würde, dass die Schreibenden jeweils andere Menschen vorschlagen sollten, die sie gern strudeln sehen würden. „Katja Moissidis“, schrieb mir Johanna Grillmayer, als ich sie um ihre Nominierung bat.

Ich schrieb Katja an, die sich über die Anfrage zu strudeln freute, aber auch ein bisschen vorsichtig war. Die meisten Texte, die sie bisher verfasst hatte, hatte sie nicht auf Deutsch geschrieben, „ich pirsche mich erst heran an meine Muttersprache“. Dass sie es dann trotzdem gewagt hat, die sehr persönliche, vielschichtige und erstaunliche Geschichte einer großen Veränderung niederzuschreiben und sie für den STRUDEL freizugeben, ehrt mich sehr.

Zweimal sind Katja und ich uns kurz begegnet, jedes Mal war der Funke da, der auch im digitalen Videocall sofort da war, eine Vertrautheit, eine Ahnung davon, dass es da noch mehr zu erzählen gibt. Wie machen das, bald, haben wir beschlossen. Wir zwei, ein Getränk, unsere Geschichten und viel Zeit. Bis dahin können wir alle gemeinsam tief durchatmen, bevor es ans Durchtauchen geht. Danke, Katja – für das Vertrauen, die Ernsthaftigkeit, die Offenheit.

Durchtauchen

„Ich habe nur mehr drei Monate zu leben.“

Meine Mutter hatte im April 2024 ihre Lungenkrebsdiagnose bekommen und relativ schnell darauf begonnen, Familienmitgliedern und Bekannten zu erzählen, dass sie bald sterben würde.

Dabei deutete gar nichts darauf hin, ihr Karzinom war gut mit Tabletten behandel- und damit eindämmbar. Das sagte uns der berühmte Onkologe, den sie auf dem Tablet, das ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte, gefunden und als ihren ärztlichen Beistand ausgesucht hatte. Meine Mutter hat nie eine einzige E-Mail aus der Nähe gesehen, aber Google konnte sie bedienen wie ein Profi und deshalb auch alle ihre Symptome ausführlich nachforschen.

Meine Mutter hat mit mir nie über ihre Gefühle gesprochen und, das muss ich wohl gestehen, ich mit ihr über meine auch nicht. Daher war ich überrascht, als mich ihre Cousine weinend anrief und ins Telefon schluchzte, dass sie ja keine Ahnung gehabt hatte, wie schlecht es um meine Mutter bestellt war, und dass 75 ja viel zu früh war, um zu sterben. Waren sich die Ärzte sicher, dass der Krebs unheilbar war?

Nun, der Tumor lag ungünstig, direkt an der Aorta, und war daher nicht operabel, aber so schlimm war es auch wieder nicht. Die Tablettenkur war schließlich gut etabliert und geeignet, das Leben meiner Mutter trotz Krebs für zumindest die nächsten zehn, 15 Jahre zu erhalten. Soweit der berühmte Arzt. Wieso also drei Monate? Ich verbrachte einige Zeit damit, Menschen in unserem Umfeld zu erklären, dass ich nicht wisse, wie meine Mutter auf dieses Datum käme, dass es niemals besprochen worden und scheinbar vollkommen aus der Luft gegriffen war.

Wenn jemand krank ist, wird viel über die erkrankte Person gesprochen, aber möglicherweise zu wenig mit ihr. Genauso in diesem Fall: Ich kenne die Beweggründe meiner Mutter für diese Damokles-Aussage bis heute nicht. Aber ich dachte mir schon, dass es ihr psychisch nicht besonders gut gehen konnte mit ihrer Diagnose, vor allem, weil sie meinen Vater durch sein 25-jähriges Krebsleiden begleitet und bis zum Schluss gepflegt hatte. Im Spital war uns von dem Angebot erzählt worden, dass Krebspatient*innen kostenfrei psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen konnten.

Ich hätte meiner Mutter einen schönen Lebensabend gegönnt – und sie sich auch, wie sie mir gegenüber einmal eingestand. Wir waren gerade am Weg nach Hause nach einem ihrer Spitalstermine und sie bat mich, kurz bei einem Supermarkt anzuhalten, damit sie ein wenig Brot und Bananen kaufen konnte. Die Bananen waren dazu gedacht, das Schlucken ihrer großen Tabletten leichter zu machen. Meine Mutter versteckte sie darin und bemühte sich so, sich selbst zu überlisten. In der Obstabteilung sprach ich sie noch einmal auf die Psychotherapie-Möglichkeit an. „Probier das doch mal. Das tut dir sicher gut, wenn du dich mal aussprechen kannst“, lockte ich sie. „Du hast doch schon so viel mitgemacht. Jetzt soll sich doch bitte jemand mal um dich kümmern.“ Der unausgesprochene Nebensatz „dann muss ich es nämlich nicht tun“ hing zwischen uns.

Sie willigte tatsächlich ein, bestand aber auf meine Anwesenheit während des 20-minütigen Gesprächs. Die Therapeutin sprach über ihre Durchhaltekraft und Widerstands- (sprich Leidens-)fähigkeit, doch mir wurde schnell klar, dass das Interesse meiner Mutter an einem zweiten Treffen ziemlich begrenzt war. Kurz vor Ende der Sitzung fielen aber die magischen Worte: „Dieses Angebot gilt auch für Angehörige von Krebspatient*innen.“

Meine Mutter starb Ende Juli, ziemlich genau drei Monate nach ihrer Diagnose. So wie sie es angekündigt hatte. Die wundersamen Tabletten hatten zwar den Krebs in Zaum gehalten, allerdings auch die Nieren meiner Mutter zerstört. Eine offenbar sehr seltene Nebenwirkung. Sie war über mehrere Wochen in einem anderen Krankenhaus zur Dialyse, zeitgleich wurden die Pillen abgesetzt.

Ich war da bereits sechs Wochen in Therapie und unendlich dankbar darüber. Es stellte sich nämlich heraus, dass nicht die Krankheit oder gar das Ableben meiner Mutter meine größten Probleme waren, sondern dass ich während dieser Zeit in eine veritable Midlife-Crisis geschlittert war und mit Fragen kämpfte, die ich mir nur ungern selbst eingestehen konnte. Wer war ich eigentlich? War ich glücklich in meinem Leben? Machte ich das für mich Richtige? Wollte ich nicht vielleicht wieder ins Ausland?

Wenn ich sage, dass 2024 das schrecklichste Jahr meines Lebens war, denken viele, der Grund dafür war der Tod meiner Mutter. In Wahrheit habe ich aber nicht (nur) meine Mutter verloren, sondern eigentlich mich selbst. Ich war – altersbedingt – in einem hormonellen Ausnahmezustand. Abgesehen davon hatte ich plötzlich mit für mich komplett neuen Identitätsfragen zu kämpfen. Die Gewissheit, wer „ich“ war, die ich über Jahrzehnte wie ein Banner vor mir hergetragen hatte, war erschüttert. Und wenn so ein Gedanke einmal da ist, dann geht er auch nicht weg, er will, dass man sich mit ihm beschäftigt. Und es ist nicht leicht, sich an diesen Eindringling zu gewöhnen, wenn vorher doch alles so wunderbar klar definiert, durchdacht und ausgesprochen war.

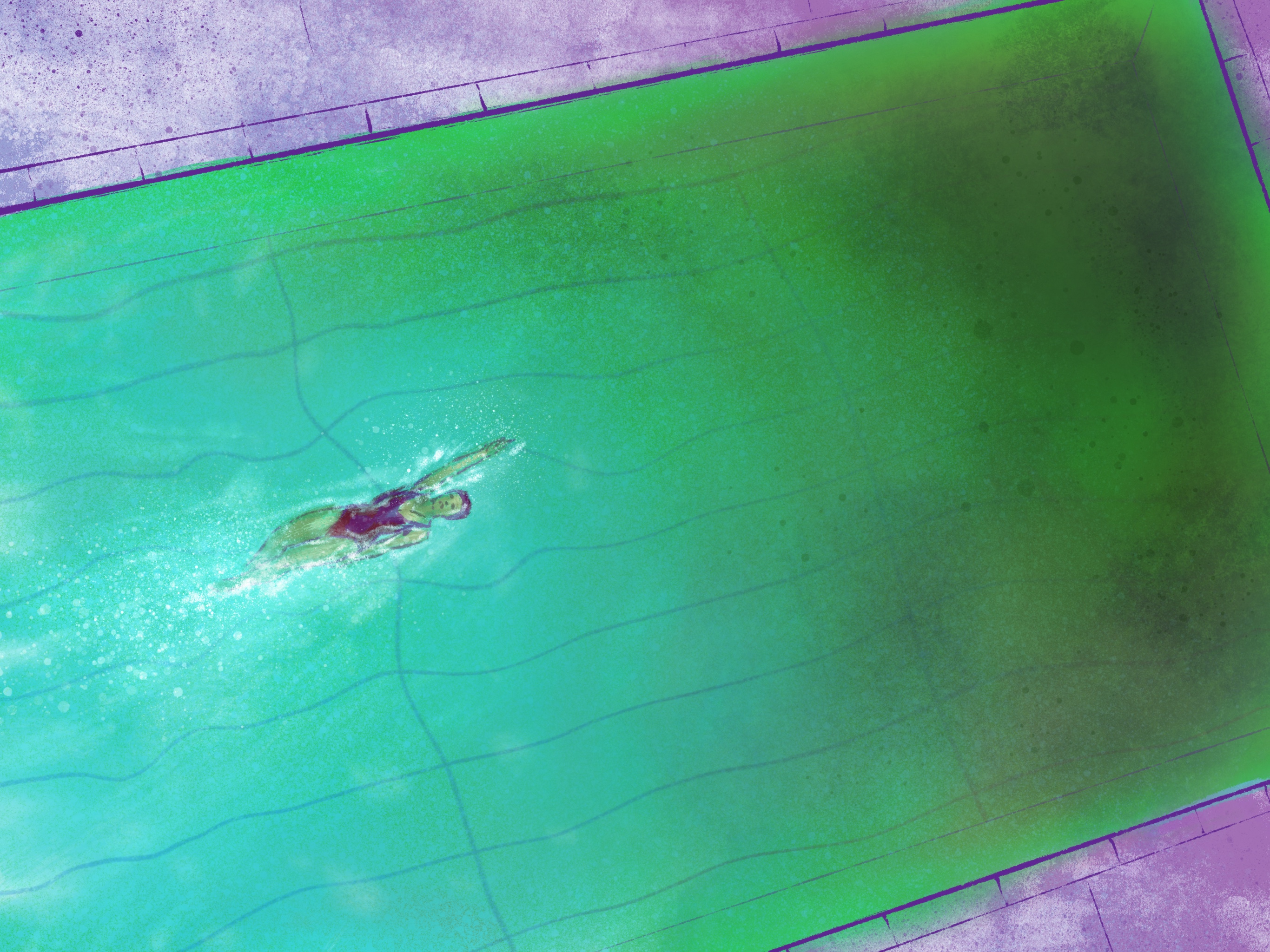

Die Therapie gab mir Halt. Ein Bild, das in der Auseinandersetzung mit mir selbst entstand, war das des Wirbels, einer Strömung im Wasser, die sich dreht und alles mit sich mitreißt. Ein Strudel. Die Therapeutin ermutigte mich, „hineinzugehen“ in dieses Wasser, mich treiben zu lassen und Sicherheit zu finden in dem Vertrauen, dass mein Körper nicht untergehen wird. In jenem Sommer habe ich mir in der Ägäis das Schnorcheln beigebracht.

Da war meine Mutter schon begraben. Die Verlassenschaft zog sich hin, aber für mich drehte sich ohnehin alles viel zu schnell. Das Ausräumen der elterlichen Wohnung schob ich vor mir her wie eine Scheibtruhe voll mit dreckigen Kloschüsseln. Ich hätte rasch einen Termin mit Wiener Wohnen ausmachen können und wäre mit der Rückgabe auch die monatlichen Kosten für Miete, Strom und Hausratsversicherung losgeworden. Stattdessen saß ich fast jedes Wochenende im Flugzeug und jettete quer durch Europa: Griechenland, Deutschland, England, Italien. Ich überwand meine Flugangst, nur um nicht „da“ sein, mich nicht den hinterlassenen Dingen (und Fragen!) stellen zu müssen. Und in jeder Stadt suchte ich mir einen Pool und schwamm. Bahn um Bahn, vor dem Frühstück oder zwischen Museumsbesuchen. Egal, wie kalt das Wasser oder versifft das Becken war, Hauptsache, ich konnte meinen Körper im Wasser bewegen, gezielt nach vorne.

Erst nach ein paar Monaten vermochte ich mich dem Notwendigen zu stellen und begann schleppend, unser Familienzuhause auszuräumen. Neben Kleidung, Möbeln und Krimskrams fanden sich dort viele Zeugnisse der 50-jährigen Ehe meiner Eltern und sogar die sehnsüchtigen Briefe, die mein 19-jähriger Vater meiner 16-jährigen Mutter geschrieben hatte, als sie sich kennenlernten. Wie sicher er doch klang in seiner Liebe und der gemeinsamen Zukunft. Aber auch die Überbleibsel meiner Kindheit waren noch vorhanden, in deckenhohen Einbauschränken: meine Babydecke, Spielsachen und Schulhefte. Außerdem habe ich viele Texte aus meiner Teenagerzeit gefunden, die ich zum Großteil vergessen hatte und mir jetzt Einblick in die Gefühlswelt

des pubertierenden Mädchens geben, aus dem ich mich entwickelt habe. Wie unterschiedlich wir doch sind, aber beide gefangen im Strudel unserer jeweiligen Hormonschwankungen.

All das ordne ich jetzt. Vieles habe ich weggeworfen (die Tennissachen meines Vaters), gespendet (Donauland-Bücher aus den 80ern) oder mühselig in meiner Wohnung untergebracht, weil ich mich nicht trennen konnte (die Windschutzscheibe meines ersten Autos, einem Käfer). Die zahlreichen alten Texte hatten einen unerwarteten Effekt auf mein jetziges Schreiben: Seit der Uni waren sämtliche Prosatexte, die ich produziert habe, auf Englisch verfasst. Das ändert sich gerade, es wollen deutsche Sätze aus mir heraus aufs Papier fließen. Scheinbar mussten zuerst meine Eltern sterben, damit ich meine Muttersprache wiederfinde.

Der Strudel ist immer noch da. Er bewegt sich langsamer, und ich spüre, dass ich in ruhigeres Wasser vordringe. Heißt das, dass ich mich im „Auge“ des Strudels befinde? Oder habe ich ihn bereits zur Gänze durchschwommen? Die Zeit wird zeigen, ob ich wieder weggeschwemmt werde – oder ob ich endlich auftauche.